公正証書遺言に気づかない場合は? 発見した後の手続きを弁護士が解説

- 遺言

- 公正証書遺言

- 気づかない

国税庁が発表した令和3年分相続税の申告実績の概要によると、東京都における被相続人数は12万7649人となり、対前年比105.3%でした。

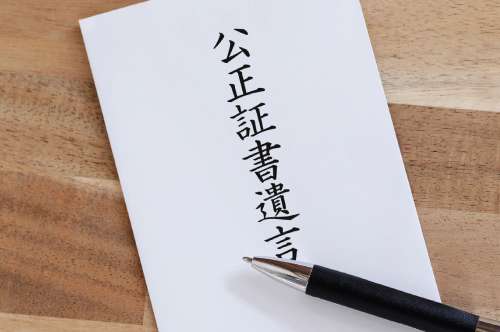

公正証書遺言とは、公証人の立ち会いによって作成された法的効力が高い遺言書のことです。ただし、遺言者が亡くなった後に公正証書遺言を作成していた事実が判明することがあります。

今回は、公正証書遺言に気づかない場合に遺産分割協議を進めるとどうなるか、発見した後の手続きについて、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスの弁護士が解説します。

1、公正証書遺言とは何か?

公正証書遺言とは、公証人によって作成され、存命中の意思が明確に記録された遺言書の一種のことです。公証人の立ち会いのもとで遺言者が自身の意思を述べ、それを公証人が記録し、遺言者と公証人が署名・押印することで有効になります。公正証書遺言は、認知症などで遺言書の意思表示が困難になった際でも、公証人が遺言者の意思を確認するため、信頼性が高いとされています。

-

(1)公正証書遺言と自筆遺言書との違い

公正証書遺言と自筆証書遺言は作成過程で異なります。公正証書遺言は公証人が作成し、その過程を確認します。これに対し、自筆証書遺言は遺言者が自らすべて手書きで作成し、証人は必要としません。

さらに、費用面でも違いがあります。公正証書遺言は公証人への報酬や公証役場への手数料が必要ですが、自筆証書遺言は基本的に費用がかかりません。 -

(2)公正証書遺言と自筆遺言書が同時に見つかった場合は?

公正証書遺言と自筆遺言書が2つとも見つかったときは、内容に矛盾があった場合は矛盾箇所について、日付が後に作成された遺言書が優先されます。基本的には公正証書遺言と自筆遺言書のどちらかが優先となることはありません。

-

(3)公正証書遺言に気づかない場合はどうなる?

公正証書遺言は遺言者が亡くなった場合でも、自動的に相続人に対して連絡されません。そのため、遺言者が亡くなったことを知った者(通常は法定相続人や遺言執行者)が死亡を証明する資料を持って公証役場に訪れて、遺言書の存在を確認することが必要です。その後、法定相続人全員が同席したうえで、公正証書遺言が開封されます。

このような手続きが必要なため、遺言者が亡くなった後も公正証書遺言の存在が知らされないケースがあります。なお、公正証書遺言の存在を知らないで相続手続きを進めてしまうこともあります。この場合、相続人間で遺産分割協議を終え、すでに分割した財産が公正証書遺言により意図しない相続人に遺贈されることとなると、遺産分割がやり直しとなる可能性があります。したがって、亡くなった方から遺言の存在を示す情報を得た場合には、公証役場に問い合わせて公正証書遺言の有無を確認することが大切です。

2、公正証書遺言の探し方・発見した後の対応や手続き

公正証書遺言に気づかずに遺産分割協議を進めてしまうと、公正証書遺言が見つかった場合にやり直しになる可能性があります。そのため、公正証書遺言をしっかりと探すことが大切です。ここでは、公正証書遺言の探し方や発見した後の対応・手続きを紹介します。

-

(1)家の中をしっかり探す

公正証書遺言の発見場所として、亡くなった方の自宅が挙げられます。遺言者が自身の遺言書をどこに保管していたかを知る手がかりがある場合、まずその場所を探してください。書斎やデスクの引き出し、金庫、ロッカー、寝室の引き出し、クローゼットなど、重要な書類が保管されている可能性が高い場所を探すとよいでしょう。

-

(2)被相続人の配偶者に聞く

公正証書遺言の存在を調べる際、被相続人の配偶者に尋ねることも有効な手段となります。同者が遺言書の存在や内容を最も詳しく知っている可能性があるからです。ただし、注意点として、配偶者が遺言内容に同意していない場合は、遺言書の存在を否定する可能性もあります。そのため、確認作業は慎重に進めるようにしましょう。遺言書の情報が得られない場合や疑問点が残る場合は、弁護士に法的助言を求めることも重要です。

-

(3)公正証書役場に訪れる

公正証書遺言を探すためには、公正証書役場の検索システムを利用することも重要な手段となります。公正証書遺言を作成した公正証書役場がどこであっても、全国のどの役場に保管されているかどうかを把握できます。被相続人が公正証書遺言を作成した事実が存在するにも関わらず、探しても見つからない場合には、公正証書役場に訪れてください。

なお、検索システムを利用する場合は、相続人の本人確認資料や遺言者の除籍謄本などの死亡証明資料、相続人との関係性がわかる戸籍謄本などの書類が必要となりますのでご注意下さい。 -

(4)公正証書遺言を開封しても問題はないが、それ以外の遺言書は開封してはいけない

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されています。そのため、自宅などで正本や謄本を見つけた場合に開封しても問題ありません。しかし、自筆証書遺言や秘密証書遺言など、その他の遺言書は開封しないようにしてください。

遺言者が自筆遺言書を封印している場合、家庭裁判所で法定相続人や代理人の立ち会いがないと、開封してはいけないことが定められています。また、秘密証書遺言も必ず封印されている遺言書です。適切な手続きを踏まずに遺言書を開封してしまうと、その遺言書の効力が失われたり罪に問われたりする可能性があるため、十分に注意が必要です。 -

(5)公正証書遺言を発見した後の手続き

一般的に、遺言書が発見された際には、内容を法的に有効とするために家庭裁判所による検認手続きが必要です。しかし、公正証書遺言の場合、検認手続きは必要ありません。公正証書遺言は、遺言者が公証人の立ち会いのもとで作成し、公証人がその内容と手続きの正当性を確認することで、すでに法的効力を有しているからです。

公正証書遺言を発見した後は、その内容に従って相続手続きを進めていきます。公正証書遺言に遺言執行者が記載されていれば、その者に従ってください。記載がない場合は、相続人が相続手続きを進めていきます。

たとえば、相続する不動産があれば登記事項証明書を取得し、不動産の固定資産評価証明書などの書類を用意する必要があります。金融資産はその資産を預けている金融機関ごとで手続きを行います。また、相続放棄や限定承認する場合は、それぞれで適切な手続きを済ませなければなりません。その後は所得税の準確定申告や相続税の申告をする必要があります。

相続する遺産の種類が多く、うまく手続きできるか不安な方は専門家に相談することをおすすめします。

3、公正証書遺言が無効になるケースも!? 相続にまつわるトラブルとは

公正証書遺言は公証人の立ち会いにより作成された遺言書であるため、無効になる可能性は低いと言えます。ただし、公正証書遺言が無効になるケースもあります。ここでは、公正証書遺言や相続にまつわるトラブルを紹介します。

-

(1)遺言書が認知症であり遺言能力が否定されたケース

遺言者が認知症を発症し、その症状によって遺言能力が否定されるケースがあります。この場合、公正証書遺言は無効とされる可能性があります。具体的には、遺言が書かれた時点で遺言者が財産の状況や相続人の存在を理解できない状態だったと認定されると、公正証書遺言は無効になります。ただし、医師の診断書や日常生活の様子などをもとに、最終的には裁判所の判断になりますので、無効になるかどうかは必ずしも明確ではありません。そのため、争いを防ぐためにも、遺言作成時の状況をしっかりと記録しておくことが重要です。

-

(2)後から新しい相続人が現れて相続がやり直しになった

公正証書遺言が発見されてから相続手続きを進める際、後から新たに相続人が現れるケースがあります。たとえば、遺言者の未成年の子どもや認知されていなかった子どもの存在が明らかになる場合などです。この場合、すでに行われた相続分割をやり直す必要が出てきます。新たに発覚した相続人も相続権があるため、遺産の分配を見直す必要があるからです。ただし、この相続手続きは複雑であり、紛争が生じる可能性があります。そのため、専門家の意見を求めることが望ましいでしょう。

-

(3)相続財産の使い込みが判明する

公正証書遺言の発見後、遺産分割作業が進行する中で、相続財産の使い込みが発覚するケースがあります。生前に遺産を管理していた者が、その財産を無断で消費や私有化していた場合です。たとえば、遺言者が生前に所有していた不動産が、遺言者の知らぬ間に売却されていたり、遺言者の銀行口座から大量の金額が引き出されたりしたケースです。このような相続財産の使い込みが発覚した場合、遺言書に基づいた遺産分割が困難となります。遺言者は信頼できる人物を遺産管理者に任命することが重要です。また、発見後も速やかに弁護士などの専門家に相談しましょう。

-

(4)他の相続人にわからないように生前贈与が行われていた

公正証書遺言が発見された後の手続きにあたり、生前贈与の存在が明らかになることもあります。遺言者が他の相続人に気づかれないように、一部の相続人に財産を贈っていた状況を指します。遺言書の内容と矛盾している場合、相続人間で混乱が生じる可能性があるでしょう。

-

(5)特別寄与料を請求された

特別寄与料とは、被相続人に対して特別な貢献をした相続人に対する報酬のことです。たとえば、長年にわたり被相続人を介護していたり、自己の財産を投じて被相続人の借金を返済したりした場合などが該当します。特別寄与料は、相続人ではない親族(相続放棄によって相続権を失っていない)が相続人に請求できます。公正証書遺言が発見された後に相続の手続きを進めていると、特別寄与料を請求されるケースがあることを把握しておきましょう。

-

(6)相続手続きが間に合わず相続税の支払いが遅れた

相続が発生した際には、相続税の納付が求められます。納税期限は、相続開始の日から10か月以内と定められています。しかし、公正証書遺言の発見や手続きに手間取ると、この期限を過ぎてしまうこともあります。遅延した場合、納税額に対して延滞税が課せられる可能性があります。

4、相続問題を弁護士に相談するメリットとは

公正証書遺言や相続に関する手続きは複雑な場合があるため、弁護士に相談することがおすすめです。

-

(1)相続人や相続財産についての調査を任せられるので安心できる

公正証書遺言や相続の手続きは、専門的な知識を必要とする複雑なものです。特に、相続人や相続財産の特定は手間と時間がかかります。弁護士に相談することで、手続きがスムーズに進むだけでなく、専門家の目から見た相続対策も立てられます。相続手続きの最初から依頼すると、調査や手続きを弁護士に任せられるため、安心して相続問題を解決できます。

-

(2)相続全般のアドバイスを受けられる

公正証書遺言の発見後の手続きは複雑で、未経験者には難しく感じるかもしれません。弁護士に相談すると、遺言の解釈や相続人間のトラブル解決、相続税の計算など、相続全般に関するアドバイスを受けることが可能です。また、手続きを任せることで時間の節約にもつながります。

-

(3)相続人同士でトラブルが起きた場合に代理人となれる

相続発生後、遺族間で意見の食い違いや対立が生まれることは少なくありません。特に公正証書遺言を発見したときに、その内容について相続人全員が一致しない場合、混乱や対立が起こる可能性があります。

弁護士に相談するメリットとして、弁護士が中立的な立場から事態を見てくれることが挙げられます。弁護士は専門的な知識を持ち、法律に沿ったアドバイスを提供します。また、必要に応じて相続人全員を代表して交渉や調停を行うことも可能です。さらに、遺産分割の合意形成、裁判などの手続きもサポートしてくれます。これにより、適切な手続きが進行し、相続人間の紛争がスムーズに解決することが期待できます。

5、まとめ

この記事では、公正証書遺言に気づかない場合はどうなるか、公正証書遺言の探し方や発見後の対応、相続にまつわるトラブルについて解説しました。

公正証書遺言に気づかずに遺産分割協議を進めてしまうと、後に公正証書遺言が発見された場合にやり直しとなる可能性があります。そのため、遺言者の生前に遺言書の作成について話し合っておくことが大切です。もし、公正証書遺言の存在が判明している場合に見つからない際には、公正証書役場で検索することが有効です。

相続に関するトラブルを解決したい方は、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスまでお気軽にご相談ください。また、ベリーベストには税理士や司法書士も在籍しており、幅広いお悩みに対応することができます。ぜひ一度ご相談ください。

- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

- |<

- 前

- 次

- >|